2025 - 原水禁

2025年12月05日

東京電力福島第一原発事故から14年以上が経過した今も、廃炉の見通しは立たず、被災地の苦しみは続いています。その一方で、東京電力は柏崎刈羽原発の再稼働を進めようとしています。しかし事故の責任を十分に果たしていないまま再稼働に向けて動く姿勢は、県民の理解と信頼を踏みにじるものです。

また、再稼働をめぐり花角英世知事は「県民の受け止めを見極めて判断する」としながらも、14万人超の署名によって請求された「住民投票条例」が県議会で否決されるなど、県民の声が十分に反映されているとは言えない状況が続いています。

こうした中、11月25日には知事の再稼働容認に抗議するための集会が開催され、メイン会場は溢れんばかりの参加者で埋まり、サブ会場も満員となりました。参加者は「県民の声を無視した再稼働は認められない」と強く訴えました。

集会後には県庁包囲行動「人間の鎖」が実施され、1,200人が手を取り合い、知事の再稼働容認に抗議の声を上げました。県庁を取り囲んだ人びとからは、「安全と信頼を最優先に」「民意を無視した再稼働は許されない」との思いが力強く示されました。

今後も、県民の声を踏みにじる形での再稼働に対して、粘り強く反対の声を広げていくことが求められています。

集会次第

集会へ寄せられたメッセージ

集会資料(コール案など)

集会決議

原水禁は、知事の再稼働容認の表明を受け、声明を出しています。

原水禁声明「信を問う」とは何か 柏崎刈羽原発の再稼働は県民からは認められてはいない

2025年12月05日

2025年11月23日、高レベル放射性廃棄物施設を幌延町が誘致表明してから41年を迎える日に、「北海道への核持ち込みは許さない!11.23幌延デー北海道集会」(主催:北海道平和運動フォーラム)が幌延町で開催され、全道から約400人が参加しました。

参加者は「核のゴミ」の地層処分に反対の意思を示し、研究の継続は最終処分場につながるものであるとして、寿都町・神恵内村で進む概要調査の中止と、幌延での地層研究の終了を訴えました。

集会後には「北海道を核のゴミ捨て場にさせない」と声をあげながら、幌延町内でデモ行進が行われました。

集会次第はこちら

集会決議はこちら

幌延における核のゴミ問題の経緯

1984年、幌延町が動力炉・核燃料事業団による高レベル放射性廃棄物施設「貯蔵工学センター」の誘致を表明すると、直ちに幌延町と周辺住民が反対を表明。当時の横路知事も反対姿勢を示し、全道で労働組合や市民団体を中心に運動が広がりました。

その結果、2000年には北海道議会が「核のゴミは受け入れ難い」とする条例を制定しました。しかし同時に、北海道は「深地層研究計画」を受け入れることとなり、この研究は当初の予定を超えて9年間延長され、2028年度末に期限を迎える見込みです。現在も埋め戻し方針が明確でないうえ、再延長を求める動きも見られています。

北海道の「核抜き条例」および北海道・幌延町・原子力機構による「三者協定」を遵守させ、深地層研究計画の早期終了と確実な埋め戻しを求める取り組みの強化が、改めて重要になっています。

若い世代への継承と情報発信の強化

当日午前には、幌延周辺自治体の議員や住民組織、自治労による合同会議も開催されました。会議では「40年が経過し、若い世代の間で幌延問題への意識が薄れている」「SNSを活用して関心を高める情報発信が必要だ」といった意見が出されました。また、高レベル放射性廃棄物の処分地選定問題を含む取り組み状況を、より広く周知していく必要性が共有されました。

2025年11月26日

11月26日、東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働容認表明を受けて、原水禁は以下の声明を発表しました。

原水禁声明 「信を問う」とは何か 柏崎刈羽原発の再稼働は県民からは認められてはいない

11月21日、「信を問う」と繰り返し発言してきた新潟県・花角英世知事が、東京電力(東電)柏崎刈羽原発の再稼働の容認を正式表明した。東電福島第一原発事故の原因究明も、原発事故被害者への補償も十分には進まず事故の収束さえ見通せない中で、知事が再稼働を認めたことに私たちは強い危機感と深い憤りを覚える。「信を問う」手段は、県議会で信任を仰ぐことではなく、県民投票や知事選挙ではないのか。

原発推進政策に舵を切った政府は、避難道路整備の全額国費負担や、柏崎刈羽原発周辺自治体への財政支援拡大など、「地元の理解」を得るための施策を次々と打ち出してきた。こうした「支援」を背景に、知事が再稼働容認へ傾いたとされるが、県民意識調査では賛否が拮抗しており、再稼働への理解が得られているとは言えない。知事が新潟県議会を『信を問う』方法として選んだ理由として、「投票という形を取ると分断が深まる」と述べている。しかし、住民の分断を招く可能性を認識しながら再稼働を容認すること自体が矛盾している。

柏崎刈羽原発では、テロ対策の秘密文書を社員が無断でコピーするなど管理不備が今年6月に複数見つかっていたことが明らかになっている。2021年にもテロ対策をめぐる不備が相次ぎ、原子力規制委員会が「事実上の運転禁止命令」を出していた。この命令は解除されたとはいえ、東電の安全への意識改革が徹底したとは感じられない。原発事故を起こした当事者でありながら、基本的な安全管理もできず、欠陥を露呈し続ける東電に原発の運転を任せることはできない。

2026年3月で東電福島第一原発事故から15年を迎えようとする今も、事故による避難を強いられ、故郷に戻れない人々は各自治体の発表を合計すると5万人以上にのぼる。東電が事故を起こした責任をいまだ果たし切れていない中で再稼働に進むことは、原発事故被害者を切り捨てることにもつながる行為である。

柏崎刈羽原発は2007年の中越沖地震で被災している。日本のどこであっても巨大地震が発生し、海岸線に津波が押し寄せる可能性を考慮しないわけにはいかない。それこそが東電福島第一原発事故の教訓ではないか。能登半島地震でも示されたように、災害時の避難は容易ではなく、港湾や道路が利用できなくなる複合災害は免れない。

原子力政策は行き詰まり、経済面でも環境面でも利点はない。さらに再稼働によって「核のごみ」が増え続けると、いまだ解決の目途が立たない「高レベル放射性廃棄物処分場」の問題はより一層深刻なものとなる。

私たちは、住民の不安と反対の声を十分に聞き入れない今回の知事の再稼働容認に断固反対する。

知事に対し、柏崎刈羽原発の再稼働容認を撤回するよう求めるとともに、県民投票や知事選挙などの手段によって住民に「信を問う」べきだ。日本政府に対しても、原発依存の政策から脱却し、地域分散型の再生可能エネルギーと省エネルギーへの転換へととりくみをすすめることを重ねて求める。

二度と原発事故を繰り返させないために。命と暮らしを守るために。

原水禁は、東電による柏崎刈羽原発の再稼働を決して容認することはできない。すべての原発を今すぐ停止し、廃炉に向けた具体的な道筋を描くことが必要であると訴える。

2025年11月26日

原水爆禁止日本国民会議

共同議長 川野浩一

金子哲夫

染 裕之

2025年10月01日

茨城県東海村で1999年9月30日に発生した国内初の臨界事故から26年を迎えるにあたり、9月28日、「JCO臨界事故26周年集会」が開催され、県内外から約190人が参加しました。主催は原水爆禁止日本国民会議や臨界事故を語り継ぐ会など6団体で、県内38自治体の首長からメッセージが寄せられました。

集会では冒頭、犠牲者2人への黙とうが捧げられた後、臨界事故を語り継ぐ会の相沢一正さんが、「住民が事故を知らされたのは発生から2時間後で、退避は4時間後。放射線被ばくの影響が軽視された」と訴え、原子力事故に共通する情報の遅れと過小評価の問題を指摘しました。

主催者あいさつで原水禁の染裕之共同議長は、「老朽化した東海第二原発を再稼働させる理由はなく、第7次エネルギー基本計画は非現実的だ」と批判しました。

講演ではノンフィクションライターの大泉実成さんが、健康被害を訴えながらも泣き寝入りを強いられた住民の実態を紹介し、「原子力事故の残酷さと被害者救済の難しさを忘れてはならない」と語りました。

特別報告では、東海第二原発差止訴訟団の大石光伸共同代表が、「JCO事故を忘れず、控訴審でも勝利しなければならない」と訴え、傍聴支援を呼びかけました。

集会は「臨界事故の教訓を踏まえ、老朽原発の再稼働を認めない」とするアピールを採択しました。

集会後、参加者はデモ行進で「原子力災害を繰り返すな」「老朽原発動かすな」と声を上げ、東海第二原発の廃炉を訴えました。

JCO臨界事故26周年集会アピール

JCO臨界事故は1999年9月30日10時30分に、ウラン加工工場の転換試験棟で起こり、一昼夜臨界状態が続き翌10月1日、6時30分に終息した。この20時間のあいだ居住地に中性子線を主に放射線が放出され、住民は被ばくした。しかも臨界直後の25分間に総線量の半分が放出されたとされるから,住民は事故を知る前に被ばくしていたのだ。この事実は居住地と離隔のない原子力施設の危険を改めて示した。

この事故は、チェルノブィリ事故・スリーマイル島事故についで世界第三番目の規模に達し、作業員2名の死亡を含む3人が急性放射線障害で労災認定された。日本の原子力事故で死亡者が出たのは初めてである。国の線量評価では660名を超える被ばく者と、うち年間線量限度1mSv超えの被ばく住民は119名と記録されている。

事故の直接的原因は、酸化ウラン粉末を均一の濃度の硝酸ウラニル溶液に加工する施設として国の認可を受けていない施設や道具を使って、かつ形状管理していない沈殿槽という装置に臨界量以上のウランを含む溶液を投入したことにあった。本来あってはならない違法行為が白昼行われたのである。これには、国の監視に手抜きがあり、認可してもいない工程での作業を見逃すという不作為も大いに関係していたことが明らかにされている。

被ばくを強いられた住民が村内放送で事故を知ったのは発生2時間後の12時半であり、350m圏内の住民に1㎞先の避難所への避難を、国の無策のなか独自に東海村が要請したのは、4時間30分後の午後3時であった。そして翌朝、臨界が収束したが住民の屋内退避解除は1日午後3時30分に、さらに避難者の避難解除は翌2日午後6時30分になった。この間住民は制限された情報の中、放射線に怯えて不安と焦燥の時間を強いられたのである。屋内退避解除後の放射能汚染検査会場への長蛇の列はその恐怖の確かな証明である。

この住民の体験とは裏腹に、国の事故調査委員会は、確定的な影響をもたらす線量ではなく、確率的な影響も見出しがたい線量のレベルであったと放出線量評価を行い、住民の被ばく認定や補償の道を閉ざしてしまった。住民個々の推定被ばく線量調査でも過小評価が疑われている。ともあれ、このような評価に立って、「不安解消のためと」して住民健康診断を国の予算で茨城県が実施することになった。この年一回の健診は今も続けられている。

以上は、JCO臨界事故状況のあらましであり、記憶すべき事態の要点である。私たちはこの内容を語り継ぎ、ここから学び取る教訓を次の事態に対する糧にしなければならない。

この地域で今焦点となっているのは、東海第二原発の再稼働問題である。人口過密地帯に立地し運転開始から47年になる超老朽原発で、防潮堤の不良工事が内部告発で明らかになったり、中央制御室の火災をはじめ頻発する火災を起こし、運転習熟要員も少ないなかでの安全な運転を期待するのは無理である。臨界事故の教訓を踏まえれば、再稼働の選択はない。日本原電は東海第二原発を廃炉にする手だてに入るべきである。

2025年9月28日

JCO臨界事故26周年集会参加者一同

2025年11月04日

10月30日にアメリカ・トランプ大統領が核実験の再開を指示したことに対し、原水禁は以下の声明を発表しました。

アメリカ・トランプ大統領の核実験再開指示に抗議し、

核兵器のない社会の実現をめざす原水禁声明

10月30日、アメリカのトランプ大統領が、中国の習近平国家主席との会談直前に、SNSで核実験再開を国防総省に指示した。翌日には、いくつかの実験を行うつもりであること、また地下核実験の実施も否定せず、ロシアや中国を念頭に対抗する姿勢を示した。一方、アメリカ国内の核戦力を担当するコレル海軍中将は、10月30日の上院公聴会において、「大統領の発言が核実験を意味すると決めつけるつもりはない。中国もロシアも爆発を伴う核実験を行っていない」と述べた。11月2日、アメリカ・エネルギー省のライト長官は、「核爆発を伴うものではなく臨界前核実験であり、システムテストだ」と述べた。議会調査局によれば、アメリカでは大統領の決定から36か月以内に地下核実験を実施する能力を維持することが義務づけられている。

アメリカでは1992年を最後に、爆発を伴う核実験を停止し、その後は臨界前核実験を行ってきた。もちろん、臨界前核実験の実施であれば許されるということでは決してないし、臨界前核実験についても原水禁はこれまで抗議声明を発出するなど、あらゆるかたちの核実験に反対してきた。その上で今回、私たちが決して看過できないのは、核実験実施を外交の交渉カード、いわゆる「ディール」の材料として用いようとするトランプ大統領の姿勢である。被爆から80年を迎えてもなお、原爆の被害に苦しむ多くの被爆者がいるという現実を直視することを強く求める。

アメリカをはじめロシア、中国も批准している核不拡散条約(NPT)では、第6条において締約国に、誠実に核軍縮に核軍縮交渉を行う義務を規定している。また、2021年に発効した核兵器禁止条約(TPNW)は核兵器に関するあらゆる活動を禁止している。国連への加盟資格のある197か国のうち過半数の99か国がこのTPNWに参加しており、核兵器廃絶に向けた歩みを進めることこそが、国際社会全体から求められていると言える。

今回のトランプ大統領の発言はこうした国際社会からの要請に背を向けたものと言わざるを得ず、私たちは決して許すことができない。2026年4月にはNPT再検討会議がアメリカ・ニューヨークで開催される予定だ。アメリカを含めた核保有国には、「誠実な核軍縮」に向け具体的な進展をはかることを、私たちは強く求めたい。そして2026年11月に開催予定のTPNW再検討会議に向けて、国際社会全体で核兵器廃絶の道筋を確立させていく必要があることを私たちは確認する。

高市首相が10月28日に行われた日米首脳会談の際、トランプ大統領を「ノーベル平和賞に推薦する」意向を示したとされるが、言語道断である。戦争被爆国の政府として、トランプ大統領の姿勢を厳しく批判し、改めるように求めるべきだ。また、会談のなかでさらなる「軍事費拡大」をはかることを約束したり、米軍横須賀基地の原子力空母の上で高市首相がスピーチするなどして、日米の軍事一体化をいっそうおし進めようとする日本政府の姿勢は、決して私たちの安全な暮らしにはつながらず、むしろアジアにおける軍事的緊張を高めることになる。「核抑止」論をのりこえた平和の構築こそが望まれている。

原水禁は、今回のトランプ大統領の核実験再開指示に抗議するとともに、これまで進めてきた核廃絶を求めてきた原水禁運動を、今後も着実に進めることを改めて決意する。「核と人類は共存できない」という揺るがない理念のもと、市民の力の結集によって、国際社会全体を動かしていくことをめざし、日々の原水禁運動にまい進していくことを確認する。

2025年11月4日

原水爆禁止日本国民会議

共同議長 川野浩一

金子哲夫

染 裕之

2025年10月30日

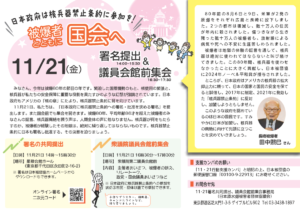

戦後・被爆80年を迎えた今年、被爆者を先頭に多くの人びとが核兵器廃絶を求めて、さまざまな行動にとりくんできました。わけても日本政府の核抑止依存政策を転換させることは重要な課題ですが、残念ながら日本政府の姿勢はいまだ変わらず、戦争被爆国として積極的に参与すべき核兵器禁止条約(TPNW)に対しても冷淡な態度を示し続けています。

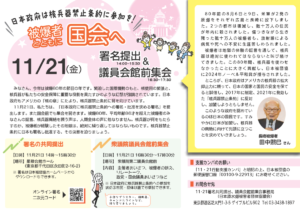

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が、11月21日、日本政府に対しTPNWへの参加を求める共同行動を呼びかけており、原水禁としてもこれに協力します。以下の通りご案内しますので、ぜひご参加ください。

日本政府は核兵器禁止条約に署名、批准を!11.21共同行動

→チラシデータはこちら( PDF )

【日本被団協の呼びかけ文】

みなさん、ことし8月、被爆80年を迎えた広島、長崎で、私たちは核兵器廃絶と原爆被害への国家補償の実現のために、新たな行動の決意を固めました。

核保有国の横暴、戦争、そして核兵器の使用によって、あの日が繰り返されるのではないかという緊張と恐怖を感じずにはいられません。緊迫した国際情勢のもと、わたしたちはノーベル平和賞を昨年受賞しました。「自らを救うとともに、わたしたちの体験をとおして人類を救おう」という決意とそのたたかい、核兵器禁止条約へと結びついた世界を動かす力を、いま世界が求めていると実感しました。

核兵器が何をもたらすのか、被爆者が経験したその地獄は、絶対に繰り返してはならないものです。思想、信条、あらゆる立場の違いをこえて、核兵器の非人道性を多くの方につたえ、ともに日本と世界で訴えていくことが、なによりも重要です。

唯一の戦争被爆国である日本政府は、「核抑止力」論を強調し、核兵器禁止条約にすら署名、批准しようとはしません。そして、日本政府は原爆被害への国家補償を拒み続けています。被爆者が国の償いを求めるのは、戦争と核兵器使用の過ちを繰り返さないという決意をもとめているのです。

核兵器禁止条約に日本も署名し批准する、その決断を迫るために、私たちは以下の行動にとりくむことを決めました。国民共同のとりくみとして成功させるために、みなさんのご参加とご支援を心からよびかけます。

①日本政府に核兵器禁止条約への署名、批准を求める署名の共同提出(屋内集会)

日時:11月21日(金)14時~15時30分

場所:星陵会館ホール(東京都千代田区永田町2-16-2)

②日本政府は核兵器禁止条約に署名、批准を!国会議員会館前行動(屋外集会)

日時:11月21日(金)16時30分~17時30分

場所:国会議員会館前

11月21日は、写真を撮って「#被爆者とともに 全国アピール」にご参加を!

2025年10月03日

9月23日、代々木公園に全国各地から4500人が集まり、『ともに声をあげよう!~脱原発と気候正義のために~』のタイトルのもと「さようなら原発9.23全国集会」が開かれました。

集会は、特設されたミニステージ、野外音楽堂でのメインステージが行われ、集会後にはパレードも行われました。

詳しくは、以下のさようなら原発1000万人アクションのウェブサイトをご覧ください。

【開催報告】さようなら原発9.23全国集会 「ともに声をあげよう!―脱原発と気候正義のために」

2025年09月26日

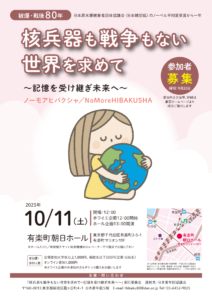

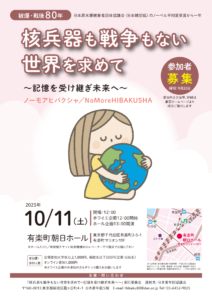

原水禁が事務局団体のひとつとして参加している「被爆・戦後80年企画実行委員会」が10月11日(土)、被爆80年企画「核兵器も戦争もない世界を求めて~記憶を受け継ぎ未来へ~」を開催しますので、以下の通りご案内します。ぜひご参加ください。

また、開催にあたり多額の経費が見込まれています。ご寄付を受け付けていますので、ご協力いただけますと幸いです。

「核兵器も戦争もない世界を求めて~記憶を受け継ぎ未来へ~」

→チラシデータはこちら( PDF )

日時:10月11日(土)13時~15時(予定) ※12時受付開始

場所:有楽町朝日ホール(有楽町マリオン11F)

主催:被爆・戦後80年企画実行委員会

参加費:大学生以上1000円/高校生以下500円/未就学児無料

参加方法:公式サイト https://hibaku-80.jimdosite.com/ からオンライン申し込みをお願いします(前日まで)。

※当日参加もできます。受付までお申し出ください。

寄付方法:以下のいずれかの振込先にお願いします。

≪お振込み先1≫金融機関名: 三井住友銀行 青山支店

口座名義:日本青年団協議会

口座番号:当座 252715

≪お振込み先2≫金融機関名: 外苑前郵便局

口座名義:日本青年団協議会

口座番号:00140-6-37229

2025年09月25日

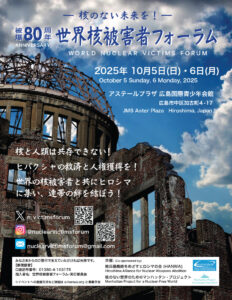

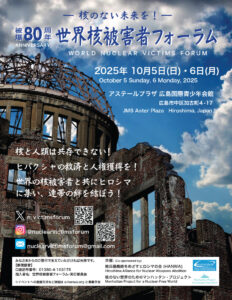

10月5・6日、原水禁も呼びかけ団体として協力するイベント「広島・長崎被爆80周年『核のない未来を!世界核被害者フォーラム』」が開催されますので、以下の通りご紹介します。ご参加・ご協力いただけますよう、よろしくお願いします。

広島・長崎被爆80周年「核のない未来を!世界核被害者フォーラム」

TOPに戻る