2024年07月17日

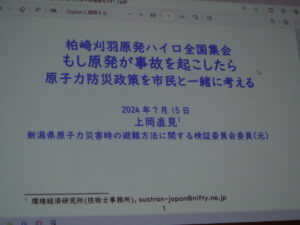

7月15日、新潟県柏崎市の産業文化会館において、原発からいのちとふるさとを守る県民の会主催で「中越沖地震17年 福島を忘れない! 原発ハイロ全国集会」が、280人が参加し、開催されました。

これまで県民集会として開催されることが多かった柏崎での集会でしたが、岸田政権により原発回帰路線への転換がなされている今、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働反対の声を広く集めるため、全国集会という形で開催されました。

集会では、環境経済研究所代表・元新潟県原子力災害時の避難方法に関する検証委員の上岡直美さんが講演し、「新潟県の花角知事は40数回通った委員会を総括もないままに消滅されてしまった。原子力業界は、旧日本軍のようだ。福島の被害を低く見積もり、原子力政策を続けようとしている」と指摘しました。また、福島原発事故当時の気象条件などを当てはめて、放射性物質の放出・拡散がどのようになされるか、具体的なシミュレーションを示すなど、専門家ならではの視点でわかりやすく解説しました。

続いて、柏崎市議の星野幸彦さんが現地報告をおこない、「原子力が国策だから進められている」として、政権交代の必要性を訴えました。石川県平和運動センターの本田事務局長は、新聞記事を引用しながら、6月30日の志賀原発反対集会の報告や能登半島地震の状況などを報告し、志賀原発廃炉に向けて闘うことを力強く宣言しました。新教祖の阿部さんは、新潟に自主避難した自身の体験を報告し、被曝にたいする理解を深めることの大切さを訴えました。

最後に、柏崎刈羽原発の再稼働について県民投票を行うことを求めると主催者のあいさつで集会は終了しました。その後、集会会場から柏崎駅周辺をパレードし、柏崎刈羽原発再稼働反対の声を上げました。パレードコースは、柏崎市の中心街とはいえあまり通行人が多くありませんでしたが、店先から手を振って、「脱原発」の思いに共感してくれる姿も見られました。

なお、同日、原子力規制庁や内閣府などが、「柏崎刈羽原子力発電所」再稼働にむけた県民説明会を新潟県長岡市で開催していますが、住民への理解を求める前に、政府は原子力政策の破綻について目を向ける必要性があるはずです。

2024年01月26日

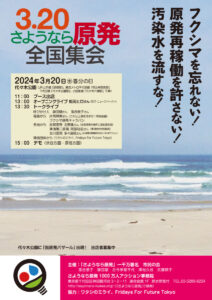

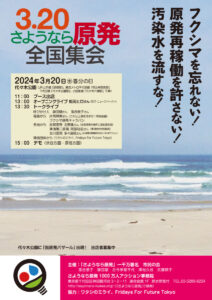

原水禁が参加・協力する「さようなら原発1000万人アクション」が、3月20日、「さようなら原発全国集会」を行いますので、ご紹介します。

当日配布予定のプログラムはこちら プログラム、ブース出店、デモコース等を記載しています(3/14掲載)

フクシマを忘れない!原発再稼働を許さない!汚染水を流すな!3.20さようなら原発全国集会

日時:3月20日(水・休日) 13:00開会/14:45終了/15:00デモ行進

場所:代々木公園B地区イベント広場・野外ステージ・けやき並木

(JR山手線「原宿駅」、東京メトロ千代田線「明治神宮前駅」、千代田線「代々木公園駅」、小田急線「代々木八幡駅」下車)

内容:

11:00ブース開店

13:00オープニングライブ 松元ヒロさん

13:30トークライブ(落合恵子さん/鎌田慧さん ほか)

福島課題(東電告訴団、フクシマ連帯キャラバン)

原発再稼働課題(①能登半島地震と志賀原発②東海第二原発再稼働と避難問題③女川原発再稼働と「さようなら原発in宮城集会」)

14:45集会終了

15:00デモ行進(原宿コース、渋谷コース)

チラシはこちら

*代々木公園内で「脱原発バザール」(出店ブース)あり。

出店希望団体は、「さようなら原発」のウェブサイトをご覧ください。

主催:「さようなら原発」一千万署名 市民の会

(呼びかけ人:落合恵子/鎌田慧/古今亭菊千代/澤地久枝/武藤類子)

事務局 さようなら原発1000万人アクション実行委員会

東京都千代田区神田駿河台3-2-11連合会館1F原水禁(TEL:03-5289-8224)

*「さようなら原発」ウェブサイト

http://sayonara-nukes.org/(「さようなら原発」で検索)

2021年05月04日

4月28日、杉本達治福井県知事は、運転開始から40年を超えた福井県内の関西電力美浜原発3号機、高浜原発1・2号機の再稼働に同意しました。

これを受け、原水禁声明を発出致しましたので、ご報告いたします.

40年超の原発再稼働に断固反対する

4月28日、杉本達治福井県知事は、運転開始から40年を超えた福井県内の関西電力美浜原発3号機、高浜原発1・2号機の再稼働に同意した。周辺住民をはじめとする県民、周辺県の反対や不安の声を無視し、再稼働に同意したことは断じて許されない。

運転開始から40年を超える老朽原発の再稼働は、東京電力福島第一原発事故後に原発の運転期間が「原則40年、最長で延長20年」と定められ、あくまで再延長は、例外的であったはずである。しかし、国が「脱炭素社会」に向けて進めている計画の中で、原発活用論を打ち出している。計画通り、2030年度に原子力発電を電源構成比率の20~22%にするためには、原発は30基程度が必要になる計算である。そのためには、今後、多くの40年超の原発再稼働が必要となり、「40年ルール」という原則を形骸化させるものになる。

老朽原発は、安全性、労働者被曝の増加、避難計画など、さまざまな問題がある。今回の高浜原発では電気ケーブルの火災防災対策やテロ対策等施設の未完や基準地震動の過小評価による耐震性の問題などが指摘されている。労働者被曝についても、機材の劣化による点検交換、故障・事故の増大等により、労働者被曝の増加が懸念される。さらに、避難計画の問題は、大阪や京都といった大都市圏を背後にかかえ、その実効性が問われている。3月18日、東海第二原発の運転差し止め裁判では、避難計画や防災体制が不十分として、運転差し止め判決が出された。福井県では「避難先の確保」もたりず、避難の実効性も問題となっている。

また、かねてから県知事が求めていた使用済み核燃料の福井県外での中間貯蔵の問題も、解決策がなく先送りされたままである。

それらと引き換えに、新たな交付金として原発1ヶ所につき25億円、美浜と高浜で合わせて50億円を手にすることによって、老朽原発の運転延長に同意したことは、福井県民の命や安全を蔑ろにしていると言わざるを得ない。

原水禁は、このような危険性がある40年超の老朽原発再稼働に断固抗議し、福井県知事の同意撤回を強く求める。住民の命を守り、脱原発・脱炭素社会を求めて、さらに運動を強化していく。

2021年5月3日

原水爆禁止日本国民会議

共同議長 川野 浩一

金子 哲夫

藤本 泰成

2021年04月27日

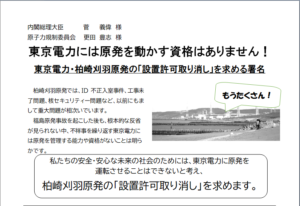

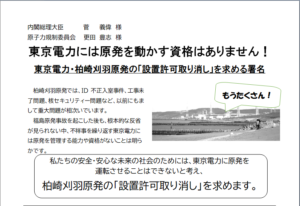

東京電力・柏崎刈羽原発の「設置許可取り消し」を求める署名へのご協力依頼について

柏崎刈羽原発を巡って、この間、テロの標的にもなりうる放射性物質の防護体制の不備が相次いで発覚しました。2020年3月以降、人の出入りを監視する装置が故障し、代替となる対策も不十分であったことが原子力規制委員会の検査で発覚しました。規制委員会は極めて深刻な問題として、4段階ある安全上の重要度のうち、最も重い評価を下しました。また、東京電力社員が他人のIDカードを使い中央制御室に不正入室した問題も起きました。

この事態を受け、4月14日、原子力規制委員会が開催され、原子炉等規制法に基づく是正措置の命令が出されました。これにより原子炉に核燃料を入れる作業などができなくなり、原子力規制委員会から「改善されたとの判断」を受けるまで再稼働できないことになりました。すでに、柏崎刈羽原発6・7号機は、再稼働の前提となる原子力規制委員会の安全審査に合格していましたが、今回の命令により追加検査を受けることになります。

東京電力の核物質防護や安全に関する認識の欠如は、東京電力そのものに原発を動かす資格と能力がないことを明確に示しています。福島原発事故を起こした当事者の東京電力がその反省もないまま、安全に対する決定的認識不足は、第2・第3のフクシマを招くことにもつながります。

「東京電力に原発を動かす資格はない!」として、新潟の市民団体「再稼働させない柏崎刈羽の会」が中心になって、この度「東京電力・柏崎刈羽原発の設置許可取り消しを求める署名」を展開することになりました。

記

1.東京電力・柏崎刈羽原発の「設置許可取り消し」を求める署名

(1)要請先:内閣総理大臣・菅義偉 および 原子力規制委員会・更田豊志

(2)要請項目:私たちの安全・安心な未来の社会のためには、東京電力に原発を運転させることはできないと考え、柏崎刈羽原発の「設置許可取り消し」を求めます。

(3)締切:第1次集約…6月末 第2次集約…9月末

(4)呼びかけ団体:原発を再稼働させない柏崎刈羽の会

(5)送付先:〒950-0965

新潟市中央区新光町6-2 新潟県平和運動センター

(6)問い合わせ:新潟県平和運動センター Tel:025-281-8100

(7)その他:別添で署名用紙と新潟県平和運動センターからの要請文は以下の通りです。

2021年4月21日 再稼働させない柏崎刈羽の会 要請書(PDF)

東京電力・柏崎刈羽原発の「設置許可取り消し」を求める署名(署名用紙PDF)

2021年04月08日

原発は、核技術がはらむ秘密主義とそれに伴う人権抑圧が常に根底に存在するものでした。日本でも原子力利用の推進をうたった原子力基本法以来の「国策」として力づくで進められた人権抑圧の歴史でもあり、それに付随して反対運動へ露骨な嫌がらせなどが行われてきました。

原水禁の副議長で原子力資料情報室共同代表の西尾漠さんから原発と人権に関して書いていただきました。

ニュースペーパー News Paper 2021.3記載の「原発のある社会から抜け出し、人びとの人権が生かされる社会を築いていこう」の全文が以下となります。

原発のある社会から抜け出し、人びとの人権が生かされる社会を築いていこう

特別寄稿「環境と人権」

◎原発の歴史

原発は、国(日本政府)などから「原子力の平和利用」と呼ばれます。ことさらに「平和利用」と強調されるのは、もともと軍事利用から歴史が始まっているからです。アンリ・ベクレルが放射能を発見したのは1896年、オットー・ハーンやリーゼ・マイトナーらによる核分裂の発見・理論づけが1938、39年と、そこまでは時間がかかりましたが、それから原爆の製造・実験・投下までは、あっという間でした。42年9月にアメリカで軍部主導により原爆製造のマンハッタン計画が発足、45年7月16日にニューメキシコ州アラモゴードで実験、8月6日広島、9日長崎に原爆が投下されるのです。

すぐにソ連(当時)の核開発も追いつき、核の独占は不可能と考えたアメリカが、「友好国」を抱え囲み、核物質量産によるコストの抑制にも利用して核開発競争を有利に進めるために考え出したのが「平和利用」でした。アイゼンハワー大統領が「アトムズ・フォア・ピース」の国連演説を行なうのが1953年12月8日のこと。原子力発電所は、プルトニウム生産用原子炉や原子力潜水艦の原子炉を元にして誕生しました。

日本初の原子炉予算が成立したのが1954年4月1日。アメリカのビキニ環礁水爆実験で、マーシャル諸島の住人らと共に第五福竜丸など多くの日本漁船が被災した3月1日の翌2日に、まだ被災のことは知らずにですが、中曽根康弘議員らが提案したものです。55年12月19日に原子力基本法公布、56年1月1日に原子力委員会発足、57年6月10日に 原子炉等規制法公布と体制整備が進み、日本初の原子炉JRR-1(アメリカから輸入)が臨界を迎えたのが同年7月29日、東海原発を建設する主体の日本原子力発電(株)が設立されたのが11月1日です。

その間の9月29日にソ連で「ウラルの核惨事」と呼ばれる高レベル放射性廃液の爆発事故、10月10日にイギリスでウインズケール炉の燃料溶融事故が起きました。原子力の歴史は、事故の歴史と言って過言ではないでしょう。あらゆる体制の国で、あらゆる種類の施設で、あらゆるタイプの事故が、すさまじい数で起きてきました。老朽化した施設でも、動き出したばかりの施設でも、事故は起こります。それが、原子力事故なのです1)。

その後も事故は後を絶たず、1979年3月28日の米スリーマイル島原発2号機の炉心溶融事故は、設計での想定を超えた初のシビアアクシデント(苛酷事故)でした。1986年4月26日には、ソ連のチェルノブイリ原発4号機で、核反応が暴走するシビアアクシデントが起きました。3つ目のシビアアクシデントが、2011年3月11日の東日本大震災にともなって起きた福島第一原発の1~3号機炉心溶融・1、3、4号機水素爆発・2号機格納容器破損事故です。

そのほかに日本では、1989年1月6日の福島第二原発3号機再循環ポンプ部品破損事故、91年2月9日の美浜原発2号機蒸気発生器伝熱管破断事故、95年12月8日の高速増殖炉「もんじゅ」ナトリウム漏洩・火災事故、97年3月11日の東海再処理工場アスファルト固化施設火災・爆発事故、99年9月30日のJCO核燃料加工工場臨界事故、2004年8月9日の美浜原発3号機配管破断事故などが起きています。

原発の歴史はまた、「原発マネー」2)という言葉に象徴されるように、札束に蹂躙された歴史でもあります。先に述べた日本初の原子力予算の提案に際して名高いのは、「学者がグズグズしているから札束で頬をひっぱたいてやった」との中曽根発言でしょう。中曽根議員は「自分ではなく、稲葉修議員が言ったのだ」と否定していますが、『日本原子力学会誌』2003年1月号の巻頭言で、「学術の壁は時には政治の力を必要とする」と同じことをやや上品に書いていました。

原発立地に関わる汚職の例は、表沙汰になったものだけでも枚挙に暇がありません。「放射能汚染の前に札束汚染があった」と言われる地域の姿は、札束なしでは原発を受け入れさせることができない現実を示しています。立地地域への交付金(1974年6月6日、発電用施設周辺地域整備法など公布)という形で、国が主要な一翼を担ってもいました。しかし、それにしても2019年9月26日の共同通信配信記事で露見した関西電力役員らへの「原発マネー」還流は驚くべき事態でした。なお闇が隠されているかもしれません。

さらに原発の歴史は、原子力利用の推進をうたった原子力基本法以来の「国策」として力ずくで進められた人権抑圧の歴史でもあり、それに付随して反対運動への露骨な嫌がらせなどが行なわれました。

そうしたもろもろに抗して立地地域の住民らは、都市住民の支援も受け、果敢に闘ってきました。時には観光など別の名目で土地が買われたりして建設された原発が動き出して、その正体が明らかになった1971年以降、増設に次ぐ増設で規模を拡大してきた日本の原発ですが、他方、新規に浮上した計画は1基も運転に入らせていません。珠洲、窪川、熊野、久美浜など、10指に余る数です。70年以前に浮上した計画でも、芦浜、日高、巻、田万川など、いくつもの計画を食い止めてきました3)。

原発の歴史は、原発計画が止められてきた歴史でもあるのです。

◎原発を巡る問題と人権

原発を巡る問題としては、核燃料サイクルと呼ばれる関連施設も含めて、事故の危険性、労働者や周辺住民の被曝、放射性廃棄物という負の遺産、核拡散、コスト負担など、あるいは原発があることで、再生可能エネルギーの利用にブレーキをかけたり、省エネルギーに逆行して気候危機の対応を誤らせたりといったことが挙げられます。

事故が起これば、身体の安全、健康、好ましい環境を享受する権利、居住、移転、職業選択の権利、財産権、あるいは思想及び良心の自由等の人権が侵害されます。いわゆる「風評被害」という形をとって現われることもあります。具体的には、次節に詳しく述べられています。それらは、大きな事故がなくても、事故を心配することによっても起こりうることです。

核燃料サイクル政策の破綻により蓄積される使用済み燃料や放射性廃棄物は、事故への恐怖、廃炉になってもまだ廃棄物が残りつづけることによる閉塞感、ふるさとを汚されることへの忌避感、後世代に負担を残している罪悪感などで住民を苦しめます。平穏な生活という基本的人権の損害であることは明らかです。

核拡散の防止や核セキュリティ4)は、人権を守ることと真っ向から矛盾します。核兵器やダーティ・ボム(放射性物質散布装置)につながる放射性物質や技術についての情報は、安全を脅かすものとして秘匿されます(現実には、公開拒否の言い訳に使われることのほうが多いのですが)。その情報が施設の安全性=危険性とも密接に関わるものであっても、公開されることはなく、情報を受け取る権利・情報を求める権利は、当然のように無視されます

さらに、特定の原子力施設に立ち入る者については下請け労働者も含め、2016年9月21日に原子力規制委員会が定めた「原子力施設における個人の信頼性確認の実施に係る運用ガイド」の対象者とされ、「対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認」されることになります。それ以上の調査・確認が行なわれていることは想像に難くなく、思想及び良心の自由が侵されることもあるでしょう。

その点では、もちろん、原子力に批判的な表現者、反原発・脱原発の運動の参加者に対してより顕著です。発言や行動を監視し、身辺を調査し、圧力をかけます。一例を、斉間満著『原発の来た町』5)から、愛媛県伊方町の町見漁協の組合員を調査した四国電力のマル秘文書についての記述を引用します。「漁協組合員一人一人の原発に対する賛否の意思はもちろん、家族構成から、姻戚関係、影響力のある知人や友人まで、プライバシーを細部にわたって調べ上げ、そして『どうすれば、その組合員を原発賛成派として説得出来るか』まで結論付ける激しいものであった。この中に、10月の臨時総会で反対派の中心的な活躍を見せた、Bさんに関する記述を見つけた。『▽△の弟、□◎といとこ、反対共闘委との結び付きが強く最後まで反対すると思われる。自分の存在を認めてもらいたい性格で、簡単には後には引かない。最終的には金と考えられる』。摘要欄の小さなエンピツ文字は、そう書かれていた」。

圧力は、本人にではなく姻戚関係、影響力のある知人や友人に、表現者なら意見を発表したメディアに、あるいは所属する大学や会社などにかけられます。そのほうが効果的だからです。

事故は地域社会を破壊し、被害者を分断したりしますが、そうした人権侵害は、原発立地の話が持ち上がったときから起こっています。「普通、人を見る時は男だとか女だとか、子どもだとか年配の人というように見るのが一般的だが、上関では原発に反対か推進かという区分けしかできなくなった。これまで、豊かな自然の中で、助け合い支え合うという友好的な人間関係が、原発問題で一変した」と、「原発はごめんだヒロシマ市民の会」の木原省治は、山口県上関町の状況について『原発スキャンダル』6)で書いています。事情はどこでも変わりません。

札束に蹂躙された歴史が、その一面を露わにしています。土地を電力会社に騙し取られ、あるいは土地を売ったことで自責の念に駆られ、自死した人も一人ではないのです。

さらに、そうした分断を進めるためにさまざまな嫌がらせが行なわれてきました7)。注文をしてもいないベッドや金塊を代金引き換えで送りつけたり、誹謗中傷の文書を実在の人の名前を騙って郵送したり。近年では、SNSを使った人格攻撃なども起きています。海外ではカレン・シルクウッドの怪死8)のような事件もあり、日本でも、著名な脱原発論者が、生命の危険を感じたことがあると語っていました。

原発立地に見る地域差別、何層にもなる下請け構造、ウラン採掘を始めとする海外への犠牲の押しつけにも、人権にかかわる問題が顔をのぞかせています。

◎脱原発社会へ向けて

脱原発とは、その名の通り原発のある社会から脱け出すことです。原発が抱えるさまざまな問題に向き合って、人の権利が生かされる社会を築きあげようというのが脱原発です。『はんげんぱつ新聞』1990年11月号で、原子力発電に反対する福井県民会議の故・小木曽美和子事務局長(当時)は「脱原発とは、核のゴミを生み出す私たちの生き方を問い直すこと」と言っています。同じ1990年に刊行された『原発をとめる女たち』9)に収められた、「九電消費者株主の会」代表などで活躍する木村京子さんの一文は、端的に「脱原発とは人権と自由の総和」と題されていました。「『原発』こそは私たちの『生き方』が映し出される鏡のようなものであり、『脱原発』とは、一人ひとりのかけがえのない命と人権と自由について、ラディカルに行動していくことの総和である」と。

さらに1年前の1989年に刊行された『わいわいがやがや女たちの反原発』10)で、町田ヒューマンネットワーク理事長の堤愛子さんが書いている「『ありのままの生命』を否定する原発に反対」の結びの言葉は、原発を止めるだけが脱原発ではないことを明確に示していました。「『放射能の影響で障害児が生まれる』という不安」の声から考察を進めた堤さんは言います。「『ありのままの生命を認め合い、多様な人々が共に生き合える社会を』という、私たち多くの障害者の願いと、『生命がだいじ』という反原発運動の思いとは、ほんらい根は同じであり、矛盾するはずがないと信じている」。

いま改めて脱原発社会の姿を多様な人々と共に考え、実現に向けて歩を進めていきたいと思います。エネルギーの本当の意味での安定供給、気候危機の回避のために、エネルギー産業にとっても利益のあるエネルギー消費の縮減、再生可能エネルギーへの転換が求められていますが、再生可能エネルギーにしても、もちろん自然破壊があり、地域破壊がありえます。健康被害や倒壊などの事故、景観や農漁業への悪影響をもたらす可能性がありえます。

『はんげんぱつ新聞』2008年10月号で「原発を拒否した町 和歌山県日高町はいま」と題して、一松輝夫さん(日高町議会議長)と浜一巳さん(比井崎漁協理事)にお話を伺った時、一松さんが言われました。「いま問題になっているのは風力発電所です。20基くらいの計画があって、2、3日前にも愛媛の伊方町へ行って健康被害の状況を聞いてきたんですよ。伊方町では人が住んでいるすぐ近くに建っていて、こんなことがよく許可されたと不思議な気がしましたね。うちの場合はだいぶ離れているからだいじょうぶとは思うけれど、原発を拒否した町だからこそ、十分に検討をして間違いのないようにしたい」。

そうした考えこそが、原発を止めることにとどまらない脱原発の意味だと言えるでしょう。

1)西尾漠著『原子力・核・放射線事故の世界史』(七つ森書館、2015年))

2)原子力施設の立地自治体や地域団体に落ちる交付金(電源三法交付金)や寄付金、核燃料税など。他にも原発マネーは、住民の視察旅行、大学の寄付講座、影響力をもつ学者らへの研究費、原稿料、接待など多岐にわたっている。(『現代用語の基礎知識2019』自由国民社、西尾執筆)

3)西尾漠著『反原発運動四十五年史』(緑風出版、2019年)

4)核兵器や放射性物質を用いたテロ、核・原子力施設への攻撃などを防止すること。そのためには秘密管理が強まり、施設従業員や周辺住民の身元調査などの人権侵害が進む。それでも有効に防止できる保証はない。(『現代用語の基礎知識2019』自由国民社、西尾執筆)

5)副題は「原発はこうして建てられた 伊方原発の30年」。南海日日新聞社、2002年。

6)七つ森書館、2010年。

7)海渡雄一編『反原発への嫌がらせ全記録 原子力ムラの品性を嗤う』(明石書店、2014年)

8)プルトニウム燃料工場の女性技師カレン・シルクウッドが、工場のずさんな品質管理を内部告発しようとして謎の「交通事故」で死亡した事件。上記7)に簡単な紹介コラムがある。

9)副題は「ネットワークの現場から」。三輪妙子・大沢統子編、社会思想社。

10)三輪妙子編著、労働教育センター。

原子力資料オフィシャルサイトはこちら

2021年03月26日

フクシマは終わっていない!いわきの若い労働者が声をあげる

2014年から「フクシマ」と連帯し脱原発社会をめざそうとの思いから、若い労働組合員が組合の枠を超えて「フクシマ連帯キャラバン」の行動にとり組みました。コロナ禍の中で、2020年、21年と中止を余儀なくされましたが、福島県いわきの全港湾の労働者を中心に、2021年3月13日(土)に「あれから10年原発事故は終わっていない3.13アクション」が展開されました。

あいにくの暴風雨で、駅頭のスタンディングや宣伝行動は規模縮小を余儀なくされましたが、会場を屋内に急遽移して約100人を集めて、「フクシマ」は終わっていない事を確認してきました。

https://youtu.be/sbJPh_TiVJk

2021年01月27日

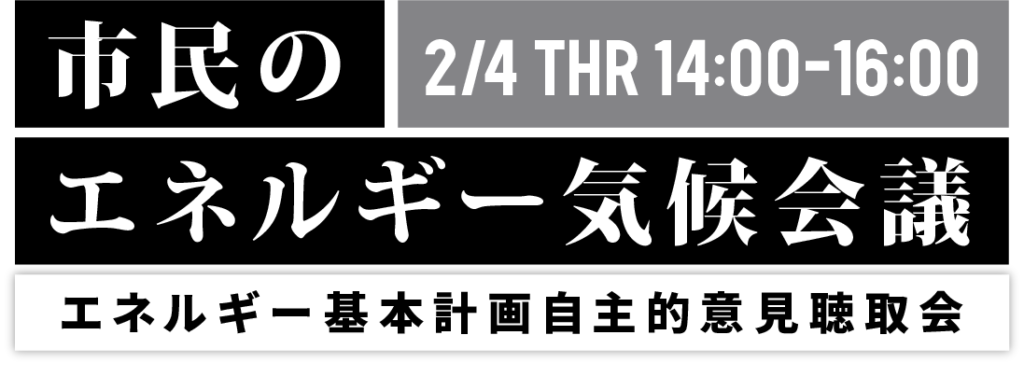

日本政府は、これからの日本のエネルギーのあり方を決める「エネルギー基本計画」の見直し議論を10月から始めています。見直しのプロセスを行っている、経済産業省の審議会(総合資源エネルギー調査会基本政策分科会)では、市民の声を届ける機会が非常に限られています。今、必要なのはエネルギーの生産・消費構造の変革とエネルギーシフトです。

「市民のくらしや未来に大きくかかわるエネルギー政策の見直しに、若者や女性、気候変動や原発事故の当事者の声を届けたい」

そんな思いから「市民の声を届ける場」として市民のエネルギー気候会議を企画いたしました。

記

市民のエネルギー気候会議 エネルギー基本計画自主的意見聴取会

日時:2月4日(木)14:00~16:00

場所:オンライン(本ページで閲覧できます)

主催:「あと4年、未来を守れるのは今」キャンペーン

協力:阿部知子事務所、原発ゼロの会

事前質問の受付期間は終了となりましたが、当日オンラインでも質問をすることが可能です。

チャットでの質問をご希望の方は、以下の参加登録をお願いします。

zoom参加登録:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vB5s_LSkRby0gQvTnmuwCg

スケジュールは、以下の通り

登壇者は、以下の通り(予定・追加出演者調整中)

白馬高校

金子菜緒さん・宮坂雛乃さん・手塚慧介さん(順不同)