4月, 2024 - 原水禁

2024年04月30日

4月26日、東京・連合会館において、「原水爆禁止日本国民会議第100回全国委員会」を開催し、2024年度の運動方針を討論・決定しました。その際、以下の全国委員会アピールを採択しましたので、ここに掲載します。

原水爆禁止日本国民会議 第100回全国委員会アピール

ヒロシマ・ナガサキでの原爆投下の後、占領下の日本ではアメリカのプレス・コードによって、その被害の実相を語ることが禁じられました。その間に被爆者に対する厳しい差別が生じ、被爆者は口を閉ざさざるを得なかったという歴史的経過があります。このことと向き合い、原水禁は、ヒロシマ・ナガサキの被爆の実相継承を原点としながら、また1954年のビキニ環礁での被災を契機に高まった原水爆禁止を願う市民の思いとともに、今日までこの運動を継続してきました。

原水禁は今日、100回目の全国委員会を開催しました。決して、長く続けることを目的としてきたわけではありません。100回を迎えてもなお、私たちが望んでいる社会が実現しないという現実に、向き合う必要があります。核の脅威が存在することのない、平和で安全な生活を送ることができる社会が、一日も早く実現することを願い、原水禁運動をよりいっそう盛り上げていかなくてはなりません。

ロシア・ウクライナ戦争の長期化、イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への攻撃激化など、国際情勢の混迷度は深まり続けています。伴って、核兵器使用のリスクもかつてみないほど増大した状態にあります。ロシアはベラルーシに戦術核を配備し、「核威嚇」を行っています。アメリカでは、ガザ地区において「ヒロシマ・ナガサキのような」爆弾を投下すべきと発言する議員も出てきました。核のボタンを握る時の権力者が、核兵器使用という誤った判断で、核のボタンを押すことを、決して許してはなりません。

その一方で、核兵器を所持することや製造することはもちろんのこと、核兵器使用を威嚇の材料とすること等を禁止する核兵器禁止条約(TPNW)が発効して3年目を迎えました。核不拡散条約(NPT)によって、核兵器保有国として認められた5か国や、実質的に核兵器を保有しているとされている国が存在しています。「核抑止論」という幻想のもと、その国々が真摯に核軍縮に応じようとしない現状をこのまま許し続けるわけにはいかないとする他の多くの国が、その決意を具体化したのがTPNWだと言えます。TPNWは会議における成果文書において、現行のNPT体制を批判するのではなく、補完する役割を担うことを明確に打ち出しています。核兵器保有国を巻き込んだ核軍縮の実現には、対立を繰り返すばかりでは困難であると考えているからです。TPNWも今後、核被害者への救済について等、課題の残る部分について、さらに実効性を高めていく必要があります。

そういった国際状況において、日本が果たすべき役割は、核兵器廃絶を願う国々の先頭に立って、その実現に向け奔走することです。積極的にアメリカの核の傘に依存し、また維持しようとする日本政府の姿勢に、他国からの信頼が得られるとは思えません。核兵器保有や核の傘に守られる安全保障に依拠することなく、平和外交と対話を一歩ずつ積み重ねていくほかありません。

「核の平和利用」である原子力発電について、日本は3・11の福島第一原発事故を経験してもなお、再び原発推進政策に舵を切ってしまいました。一度事故を起こせば、住民の生活が奪われ、目に見えない放射線の恐怖にさらされ続けます。生活を再建することが困難であるにも関わらず、なぜ原発に依存し続けなければならないのでしょうか。原発依存からの脱却を実現させなければなりません。

原水禁は、これまで積み重ねられてきた運動の成果をもとに、今後も「核と人類は共存できない」とする原水禁運動の理念の実現に向け、着実に歩みを進めていきます。反核、非核で一致するすべてのみなさんと連帯を深め、何より命の尊厳を重んじる社会を創り上げていきましょう。

2024年4月26日

原水爆禁止日本国民会議

第100回全国委員会

2024年04月30日

2024年4月24日(水)、衆議院第二議員会館会議室にて、「『ALPS処理水』の海洋放出を直ちに停止することを求める署名」提出と関連質問の質疑を行いました。

出席者:

福島県平和フォーラム

原子力資料情報室

原水爆禁止日本国民会議

経済産業省

外務省

原子力規制庁

山崎誠衆議院議員

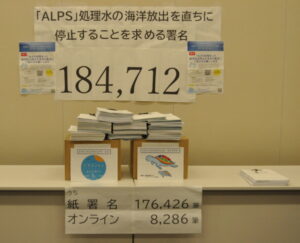

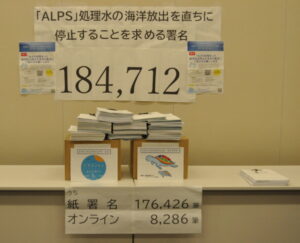

冒頭に、第一次集約分署名184,712筆(うち 紙署名 176,426筆、オンライン署名 8,286筆)を経済産業省へ提出しました。原水禁・谷事務局長から署名の趣旨や全国の皆さんの声を報告、また要請事項「『ALPS処理水』の海洋放出を直ちに停止してください」を改めて強調し要請しました。続いて事前に提出した5項目の質問に対して関係省庁からの回答をいただきました。

①「燃料デブリの取り出しに敷地が必要」ということが海洋放出の理由としてありましたが、燃料デブリの取り出しの今後の見通しについて、教えてください。また、中長期ロードマップにおいて、30~40年後としている廃止措置終了後の福島第一原発跡地の姿について教えてください。

【経済産業省から回答】

・燃料デブリの取り出しについて、現在2号機デブリの試験的取り出しに向けて貫通孔内の堆積物除去作業を実施中。伸縮可能な試験的取り出し装置を活用し取り出しの着手は遅くとも今年10月頃の見込み。

・3号機は燃料デブリの大規模取り出しに向けて原子力損害賠償廃炉等支援機構の小委員会による検討、報告、提言を踏まえ、東京電力で設計の見当を進める。高度な技術の作業ゆえ安全かつ着実に行うべく注意を払ってゆく。

・福島第一原発の廃炉の最終的な姿について、地元の皆さまの思いを受け止めながら具体化をする必要があると考える。そのためにもまずは10月の試験的なデブリの取り出しを着実に進め、大規模取り出しに向けて具体的な検討を進めたい。

②現在の福島第一原発廃炉費用は8兆円と見積もられていますが、これは当時の東京電力改革・1F問題委員会が実施した有識者ヒアリングの結果をもとにしたもので、TMI事故から推計した金額に過ぎません。また、福島第一原発の廃炉で膨大に出る低レベル放射性廃棄物の処分費用は含まれていません。政府は福島第一原発廃炉に要する費用総額をどのように考えているのか、教えてください。

【経済産業省から回答】

・8兆円という数字は現場機構の有識者ヒアリングに基づき算出。廃棄物の処理費用は含んでいない。廃棄物の量、性状がまだわからず数字を出すことが難しい。

③この海洋放出は、ロンドン条約/議定書で禁止された「その他の人工海洋構築物からの故意の海洋処分」に該当すると私たちは考えますが、政府が「海底トンネル及び放出口は人工海洋構築物ではない」とする根拠について、教えてください。また、1km先の沖合を「国の内水」とし自国の裁量とした根拠について、教えてください。

【外務省(地球環境課)から回答】

・トンネルを用いて陸上から海上への放出は条約・議定書における海への投棄には該当しない。

・「1km先の沖合を『国の内水』とし自国の裁量」という件は、政府から述べたことはない。

④事故由来の放射性物質による被ばく線量については「ないもの」とし、「追加年間1mSv」を満たしていれば良いとしていますが、すでにあるものをないとみることに無理があると考えます。事故から13年が経過しましたが、いつまで「現存被ばく状況」が継続するのか、教えてください。

【原子力規制庁から回答】

・福島第一原発は事故時に放出し沈着した放射性物質がサイト内外に広域に広がっており施設の状況に応じた適切な方法により管理を行うことが必要であり労基法に基づき現存被ばく状況を前提として規制。

・事故由来の放射性物質による被ばく線量についてないものにするということではなくその施設からの追加的な放出等による実効線量を1mSv未満にすることを求めて管理をするという考え方。

⑤海洋放出決定について、「関係者の理解は得られた」と判断した根拠について教えてください。

【経済産業省から回答】

・自治体や事業者等への意見交換においての説明を通じ、内容への理解は進んでいるとの声をいただいている。安全な廃炉の実現に向けて必要な対策を講じ続けて行く。

上記質問に関連して質疑を重ねました。

①に関して;

【質問】 デブリ取り出しはすでに3年遅れ。2011年作成のロードマップを早急に見直すべきではないか。被害者に犠牲が押し付けられている状態。海洋放出ありきか。

【経産省】 今すぐ改定するという考えはないが、地元の皆さんとのコミュニケーションを進める中で見直すべきものと考えている。現地視察、説明も定期的に開催。ALPS処理水に関しては6年間検討してきた。

【質問】 5回目の放出もトラブルで停止。デブリは取り出せるのか。難易度が高い作業ゆえに余裕のある検討を。東電では難しいので国がリードすべきこと。廃炉の後の姿も明確にされていない。

【経産省】 スケジュールありきではなく、住民や作業員にとっても安全に、着実に。現地の皆さんにおける情報の透明度を求めるべく東電を指導していく。廃炉後の姿を明らかにしてゆき、地域の将来像に関わることであるので、地元の皆さんの声を受け止めながら具体化していく。

【質問】 原発内にある廃棄物を含め法整備がされていない。現状認識に基づき早急に見直すべき。

【経産省】 作業の進捗に伴い廃炉途中の知見をもとに見直す。

【質問】 福島第一原発の廃炉は「JESCO法(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000044)」とリンクしているか。

【経産省】 「JESCO」に関して見識が浅く今答えられないが、ロードマップは別途作成されてきた。リンクされているかの関係性は分からない。

②に関して;

【質問】 廃棄物処理も含めて概算値くらいは出せるのではないか。原子力学会の推計も出ているが松久保の試算で15-16兆円。東電という企業が担えるのか、全体費用を見通して考えるべき。海洋放出は一番低コストとしてスタートしたが、現実はもっと費用が掛かること、もっと大変な事故だったということをオープンにすべき。事故処理費用が含まれていないということが分かりにくい記載であることもミスコミュニケーションにつながっている。原発単価が安い、という認識が一人歩きしないように。

【経産省】 8兆円で抑えるものではない。正確には全体でどのくらいかかるか、前人未到のことで、積み立て制度での資金確保が必要な規模。試算として承知するが現段階では分からない。地元の皆さんとのコミュニケーションという点ではこれからも継続し、いただいた意見を踏まえ検討をしていく。

③に関して;

【質問】 2年くらい前に「国の内水」といったと記憶している。福島第一原発の1km沖は国の内水ではない。

【外務省】 2021年7月に内水の論点でロンドン条約上の「内水」という定義で私が説明した。ALPS処理水は8月に計画を公表しているので、当時はオープンに回答していない。1キロ沖の件は地理的に内水ではない。条約については、条約と他の国の理解をみながら自分たちの国との関係で、条約の理解に反しないものという前提でやっていることは事実。

④に関して;

【質問】 建屋からでていく放射性物質を追加放出、雨水で流れたものを追加放出としないというのはなぜか。二重基準になっていることがおかしい。最近、放射性物質の数値が高い魚が見つかっていて数値が下がらなくなっている。排水路など基準の1mSvを超えていると思う。

【規制庁】 排水路にあるものは含まず、モニタリングし、フォールアウト(降下物)として管理している。事故後、東電がコントロール(管理)できるものは追加としている。

⑤に関して;

【質問】 地元の漁業関係者の苦しみをどれだけ分かっているか。本当に漁業をやっていけるのか大きな不安を抱えている。検査の手間や流通も問題。緊張感をもってやっているというけれどヒューマンエラーでは済まされないレベル。

【経産省】 福島県漁連の野崎会長からの抗議文のメッセージも受け止めている。アルプス処理水の放出に伴う風評被害や、身体汚染、水漏れなど、ヒューマンエラーだけではないという重大認識を持っている。地元の皆さんへの丁寧な説明と、安全確保をした廃炉作業に取り組んでいく。技術においては東電でも経産省でも公募を行っている。また文献調査を進めながら実用化できる技術がないかを注視していく。

上記は、「『ALPS処理水』の海洋放出を直ちに停止することを求める署名」の第一次提出にあわせた要請行動の報告となります。引き続き「ミライノウミプロジェクト」を通じて、汚染水の海洋放出反対に取り組んでまいります。

ミライノウミプロジェクトウェブサイト

オンライン署名ページ「ALPS処理水」の海洋放出を直ちに停止することを求める署名(change.org)

2024年04月10日

事故から13年にあたる2024年3月16日、福島市パルセいいざかで「原発のない福島を!県民大集会」が開催され、全国各地から1100人が参加しました。

愛宕陣太鼓連響風組の力強い演奏から始まり、実行委員長のあいさつ、さようなら原発1000万人アクションからの連帯の挨拶と続き、福島の様々な現状(生産者の思い、生活再建の状況、健康被害の課題、再生可能エネルギー)が報告され、福島を風化させないという強い思いのこもった「福島からの発信」がなされました。

集会の最後には、「福島を風化させるな!」の文字が一面に並ぶプラカードアピールが行われました。

2024県民大集会アピール [PDF]

「2024 原発のない福島を!県民大集会」ホームページ

なお、集会後には、同会場内でフクシマ連帯キャラバンの結団式が行われています。

3月17日「福島現地フィールドワーク」を実施

集会開催翌日には、「津波被害と復興状況等を視察」をテーマに、原水禁主催でフィールドワークを行いました。

前日の県民集会からの参加者のほか、「脱原発」問題への学びを深めることを目的に福島県内からの参加もありました。

時間の関係で、各所十分な見学時間があったとはいえませんが、メディアでは伝えられていない現場の様子、現地の声を直接目で見て聞くことができる貴重な体験となったとの感想をいただいています。

また、今回のフィールドワークでは、「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」の原告団の副団長である石井ひとみさんが、被災し、原発事故で住むことができなくなったご自宅を直接ご案内してくれました。家屋は、今後取り壊しの予定もあるため、直接目にすることができたことは今だけの体験であったともいえます。

スライドショー形式の動画で、フィールドワークの様子を紹介しておりますので、是非ご覧ください。

2024年04月11日

4月6日、「第39回 4・9反核燃の日全国集会」が青森市で開催されました。

4月6日、「第39回 4・9反核燃の日全国集会」が青森市で開催されました。

4月6日、小春日の青森で、「第39回 4・9反核燃の日全国集会」(主催:第39回4・9反核燃の日全国集会実行委員会)が開催されました。明らかに破綻している核燃料サイクル、再処理の断念を強く求めるとりくみに、地元青森と全国から約500人が集まりました。

開会、主催者あいさつに続き、青森県反核実行委員会の吉川進事務局長から、青森県知事による「核のゴミ」受入れの経緯、再処理工場事故の可能性、余剰プルトニウム、再処理工場の審査の遅れ、むつ使用済核燃料の中間貯蔵中止、能登半島地震の影響、核燃料サイクル中止と脱原発運動の強化を中心とした基調報告、さらに原子力資料情報室の松久保肇事務局長、核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団の浅石紘爾代表、核の中間貯蔵施設はいらない!下北の会の栗橋伸夫事務局長からそれぞれ報告がありました。

最後に、「岸田内閣による、未来世代に核のゴミを残すだけの原発延命策は早急に破棄すべき」などの内容を盛り込んだ集会アピールが採択され、青森県平和推進労働組合会議の阿部一久議長と会場の参加者による団結を激励、鼓舞する掛け声のなか終了しました。

終了後は、会場のリンクステーションホール青森を出発し青森市中心部を、反核燃を訴えデモ行進しました。

4月5日現地要請、4月6日原水禁全国交流集会、4月7日青森・反核燃フィールドワークを実施

原水禁は、「4.9反核燃の日全国集会」の開催に合わせ、4月5日、青森県反核実行委員会とともに、核燃料サイクル施設の建設・運転の断念を求める現地要請を行いました。要請は、大間コース、六ケ所コースに分かれ、六ケ所村や日本原燃、青森県庁など14か所に対し行いました。

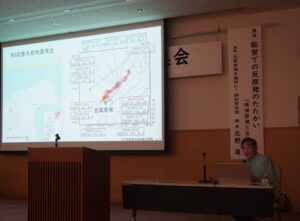

4月6日は、前述の全国集会・デモののち、青森県労働福祉会館にて、原水禁全国交流集会を開催しました。核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団の事務局長・山田清彦さんからの現地報告、「志賀原発を廃炉に!訴訟原告団」団長の北野進さんによる講演 「能登半島地震と志賀原発」、福島、北海道からの各地報告、原子力資料情報室事務局長の松久保肇さんからの報告が行われました。

4月7日には、青森・反核燃フィールドワークを開催しました。六ヶ所核燃サイクル施設外観見学のほか、抗議行動、デモも行いました。また、日本原燃PRセンターを見学し、参加者それぞれが核燃料サイクル政策への疑問を新たにしました。フィールドワークの様子をまとめた報告動画をYouTubeに掲載しております。是非ご覧ください。

青森・反核燃フィールドワーク(2024年4月7日)報告動画

2024年04月05日

原水禁も参加する核兵器廃絶日本NGO連絡会が中心となって準備をすすめてきた、核兵器のない世界をめざし、日本が2030年までには核兵器禁止条約に加わることを求めるキャンペーン「核兵器をなくす日本キャンペーン」が4月1日、発足しました。

4月20日、記念シンポジウムが行われますので、ご紹介します。

私たちは今、核兵器のない世界への岐路に立っています。

2010年に発足した核兵器廃絶日本NGO連絡会は、核兵器のない世界を目指し、イベントの開催や政府・議員との対話を重ねてきました。しかし、核保有国による核の威嚇や東アジアの緊張関係の高まりなど、世界情勢が不安定化するなか、核兵器廃絶を実現するためには市民のさらなる働きかけが必要です。

そこで私たちは、唯一の戦争被爆国である日本の核兵器禁止条約への参加を目指す、一般社団法人「核兵器をなくす日本キャンペーン」を立ち上げます(4月1日発足)。その発足を記念するシンポジウムを以下の通り開催します。核なき世界を日本から、日本キャンペーンのこれからの歩みをともに考えましょう。

核なき世界を日本から! 「核兵器をなくす日本キャンペーン」発足記念シンポジウム

日時:4月20日(土)

13:00 開場、13:30〜16:00(終了後、公開記者会見を予定)

16:30〜18:00 交流会

会場:明治学院大学白金キャンパス(シンポジウムのみオンライン配信あり)

参加費:シンポジウム無料/交流会1,000円

2024年04月04日

3月23日、全国各地から1000人が集まり、「Stop!女川原発再稼働 さようなら原発全国集会in宮城」が開催されました。

3月23日、全国各地から1000人が集まり、「Stop!女川原発再稼働 さようなら原発全国集会in宮城」が開催されました。

集会の様子については、共催団体であるさようなら原発1000万人アクションのウェブサイトに掲載がありますので、そちらをご覧ください。

3月23日、「Stop!女川原発再稼働 さようなら原発全国集会in宮城」が開催されました

集会アピール(PDF)

また、本集会には「東北電力は女川原発2号機の再稼働を中止せよ!」を合言葉に、集会への賛同を広く呼びかけ、全国238団体から賛同をいただきました。

3.23集会への協賛団体(PDF)

なお、集会翌日の3月24日には、原水禁独自に女川原発・女川地区の被災地をめぐるフィールドワークを行いました。

女川原発・女川地区の被災地をめぐるフィールドワーク(報告動画)

2024年04月02日

2024年の3月11日で東日本大震災・福島第一原発事故から13年目を迎えます。平和フォーラムに加盟する組合組織などは、青年部を中心に2014年から新型コロナウイルス感染症の影響により3年間の中止を余儀なくされましたが、合計7回にわたり「フクシマ連帯キャラバン」行動を実施し、福島県内の被災地や原発関連施設のフィールドワーク、被災者との交流、脱原発と被災者支援への自治体要請、東京電力への要請などにとりくんできました。

3月16日の「原発のない福島を!県民大集会」と20日の「さようなら原発全国集会」にあわせて、今年も「2024フクシマ連帯キャラバン」にとりくみました。

集会への参加、フィールドワークを通して、様々な問題を抱えるフクシマと原発事故の反省をかなぐり捨てる政府の原発政策推進の状況を学びました。

フクシマ連帯キャラバン2024行程

3/16(土)

福島集合-2024原発のない福島を!県民大集会-結団式-いわきに移動

3/17(日)

キャラバン学習会-請戸小学校見学-伝承館見学

3/18(月)

被災地フィールドワーク-茨城に移動-東海第二原発裁判の原告団との意見交換

3/19(火)

茨城自治体要請行動-水戸市役所要請行動(全員参加)-茨城集会

3/20(水)

東京に移動-「さようなら原発」全国集会参加-集会終了後キャラバン総括-解散式

2024年04月01日

3月20日、代々木公園で、さようなら原発1000万人アクション実行委員会が主催する「3.20さようなら原発全国集会」が開催され、6000人が集まりました。

集会の様子については、主催であるさようなら原発1000万人アクションのウェブサイトに掲載がありますので、そちらをご覧ください。

3月20日、「さようなら原発全国集会」を開催しました。

当日配布のプログラムはこちら

TOPに戻る